一顆種子的答案——雪域高原播種者鐘揚的“精神珠峰”

- 2018-03-26 09:05:00

- 徐語旃

- 轉貼 1902

這是鐘揚在西藏日喀則進行植物采樣期間留影(新華社發 2013年8月4日 馮艾/攝)

一個人的生命,能夠記錄到怎樣的巔峰?

在海拔6000多米的珠穆朗瑪峰北坡,他攀登到植物學家采樣的最高高度;

一顆平凡的種子,可以為民族的未來帶來多大的光亮?

16年間行程超過50萬公里,每年100多天在最偏遠、最荒涼、最艱苦的地方穿梭。

他帶領團隊收集4000萬顆種子,盤點了世界屋脊的生物“家底”。

2017年9月25日,著名植物學家、復旦大學生命科學學院教授鐘揚在內蒙古鄂爾多斯市出差途中不幸遭遇車禍,53歲的生命戛然而止。

“任何生命都有其結束的一天,但我毫不畏懼,因為我的學生會將科學探索之路延續。”鐘揚曾說過的話猶在耳邊。

從藏北高原到藏南谷地,從阿里無人區到雅魯藏布江邊,我們走進鐘揚精彩的一生。

這是鐘揚在西藏戶外采集種子(資料照片 新華社發)

“一種基因可以改變一個國家的命運,一顆種子可以改變一個民族的未來。”——登上植物學之巔,因為他有獨特的“種子觀”“種子夢”

植物有靈。

山前山后,各一片萬年不枯的草木。

一草一木,都有自己生命的高度和韌度。

青藏高原上,烈日暴雨交替侵襲,稀薄的空氣睥睨著每一個野外工作者。然而,無數不知名的雪山上,成千上萬的植物都有這樣一個身影的“記憶”——

四五十度的陡坡,一個身材壯碩的人在艱難攀爬,臉龐被曬得發紫,牛仔褲和格子襯衫上濺滿泥漿。

青藏高原的山峰垂直高差至少500米,一個來回就是1000米。高原爬山不比平地,海拔4000多米的高山上,每走一步都好似要用盡渾身力氣,可他始終走在一群年輕人前面。

他就是鐘揚。

2011年6月,在海拔6000多米的珠穆朗瑪峰北坡,鐘揚帶領團隊采到高山雪蓮,攀登到中國植物學家采樣最高高度。

為了這一刻,鐘揚醞釀了十年。

2001年,鐘揚第一次進藏。有的人不理解:一個復旦大學的著名學者,為什么要跑到邊疆搞科研?

原來,鐘揚在復旦大學重建生態學科的工作中越來越意識到,許多物種在消失,保存種質資源作為一項基礎性、戰略性工作,對于國家發展、人類命運意義非凡。

鐘揚瞄準了一個地方:西藏——這里有將近6000個高等植物物種,卻從來沒有人進行過徹底盤點和種子采集。

“一種基因可以改變一個國家的命運,一顆種子可以改變一個民族的未來。”

這是鐘揚的“種子觀”。

“假設西藏有一種應對癌癥的植物一百多年后沒有了,但一百多年前我采集過5000粒種子,并且把種子放在了一個罐子里。后人拿出來種,即使只有500粒能活、50粒能結種子,這個植物不就恢復了嗎?”

這是鐘揚的“種子夢。”

這個夢一追,就是16年。

鐘揚說,他要在“生命禁區”找到植物界的“成功者”高山雪蓮。

1938年,德國探險家在海拔6300米左右的珠穆朗瑪峰南坡采集到一種幾厘米高的高山雪蓮(鼠麯雪兔子),將其記載為世界上分布最高的高等植物,被國際高山植物學專著和教科書奉為經典。而此后更無人找到這種植物。

從2011年起,鐘揚開始帶領團隊尋找高山雪蓮。6月的一天,他們再度爬上了珠穆朗瑪峰。

走到珠峰大本營周圍,高山雪蓮還未現身。

“繼續向上走!”鐘揚呼呼喘著粗氣,腳下一瘸一拐走得不穩,表情卻比任何時候都堅毅。

西藏大學理學院教授拉瓊回憶:“當時我覺得鐘老師不是西藏山民,又不熟悉山情,可能會有危險,建議他在帳篷里等我們。誰知他一句‘你能爬我也能爬’就把我頂回來了。最終拗不過他,一起再出發。”

“找到了!找到了!”

鐘揚沙啞的聲音透著異樣的興奮。

這是一片冰川退化后裸露的巖石。在巖石縫里,藏著這種高僅10厘米、長著灰白小絨球花朵的不起眼植物。花形宛如拇指,花瓣的形狀蜿蜒著生生不息的氣息。鐘揚像注視一個剛出生的孩子那樣,臉上掛著深深的喜悅,凝望了很久……

“這個發現使我們找到突破現有世界記錄的最高海拔分布植物的信心,進一步的分子生物學分析將為揭示其種群來源、動態及其與全球變化的關系提供科學的依據。”

鐘揚說,他要在“無人區”盤點“生物家底”。

陡坡直上直下,他在跋涉。不管多遠多危險、高原反應多嚴重,只要對研究有幫助,鐘揚就帶著學生,從林芝、日喀則,到那曲、阿里,一顆一顆地采集植物標本和DNA樣品;

月亮彎了又圓,他的燈火不熄。西藏巨柏長在雅魯藏布江兩岸的懸崖邊上,他帶著學生爬上陡崖,腳下就是滾滾江水;沙棘的種子難采,鐘揚采得最多,扎了滿手的刺。

阿里有一片無人區,被稱為“世界屋脊上的屋脊”,平均海拔4500米以上,氣候寒冷干燥,平均風速在每秒3.2米以上,是任何有氧生物都難以生存的絕境。

有人勸鐘揚,別去阿里了,那里海拔太高、條件太苦,而且物種較少,辛苦一天只能采幾個樣,不劃算。鐘揚卻說:“正是因為別人都不愿去,阿里地區肯定還有未被發掘的特有植物,哪怕再苦,我們也必須去!”

鐘揚的人生,原本可以很從容。

15歲時,鐘揚就考入中國科技大學少年班;二十幾歲,就成為當時國內植物學領域的青年領軍人物;33歲,從中科院武漢植物研究所辭職到復旦大學當一名普通老師時,他已是副廳級干部。

可他卻選擇用生命在高原行走攀登,用滿腔熱忱投身一線教學:“生命就這么長,要把最寶貴的時光獻給祖國最需要的地方!”

有人問鐘揚,一天到晚采種子,沒有任何眼前的經濟利益,值得嗎?

“功成不必在我。”他回答:“假設一百多年之后還有癌癥,又發現有一種植物可以抗癌,但也許由于氣候變化,這種植物已經消失。人們會想起,一百多年前,有個姓鐘的教授好像采集過。”

有人問鐘揚,還要在西藏待多久,他堅定地說:“不拿到藏大的植物學博士點我絕不離開!”

2007年8月21日,鐘揚與西藏大學師生在西藏采集種子。這是他們在戶外吃午飯。(新華社發)

“在仰望星空的同時,千萬不要忘了腳踏實地,因為世界上的很多偉大都是熬出來的。”——他是熬出來的“種子獵人”,隨身的只有“老三樣”“死面餅子”

盤點“家底”,需要“大海撈針”。

這是一種細長而直立的小草,花苞綻放時,開出米粒一樣大的四瓣小花。

在青藏高原的千溝萬壑之間,這樣的小草如同滄海一粟。

然而,這種看上去并不起眼的小草,卻因結構簡單、生長周期短和基因組小,而被廣泛研究,是植物學家珍愛的“小白鼠”。

擬南芥,上世紀50年代曾被編入植物志。然而在基因技術應用之后,由于沒有人在青藏高原采到過它的樣品和種子,無法對高原擬南芥進行基因組測序和深入分析。誰一旦找到了這種植物,就掌握了逆境生物學研究的新材料,就能再現高原植物的起源進化過程。

西藏大學生態學博士生劉天猛,至今無法忘記鐘老師帶著他們尋找野生擬南芥的身影:“他大口喘著氣帶著我們往山上爬,不放過一個巖石間的裂縫,不放過一顆峭壁旁的小草。”要知道,很多種子并非掛在樹上、長在路邊等著人采,而是隱沒在茫茫荒原之中。

“他就是要帶著我們往前走,一直往前走。”

在鐘揚指導下,許敏和趙寧兩位學生利用每個周末到海拔4000多米的雅魯藏布江流域探尋,終于在2013年找到分布在西藏的一種全新的擬南芥生態型。

“一切為了國家的科研事業。”中國科學院院士、復旦大學副校長金力至今難忘鐘揚團隊發現西藏高山上擬南芥時的欣喜若狂:“他身上有一種對科學純粹的追求,超越了名利,超越了時間,超越了任何物質需求。”

鐘揚將其命名為“XZ生態型擬南芥”,這既是兩位年輕人姓氏拼音的縮寫,更是西藏首字母的組合:“這是西藏的饋贈,也是大自然的回報。”

盤點“家底”,需要趕超“數字極限”。

在鐘揚心目中,有這樣一個“小目標”:每一份種子樣本,要收集5000顆種子。

按照采集標準,要集齊這5000顆種子,不能在一個地方收集了事,而必須再換一個直線距離50公里以外的地方采集。

拉瓊算了一筆賬:集齊一份種子樣本的5000顆種子大概要跑500-1000公里。一天800公里,星夜兼程,已是極限。

“吸氧,快給他吸氧!”

2010年,一次野外考察中,由于極度勞累,鐘揚出現了嚴重的高原反應:面色烏青,嘴唇發紫,大喘著粗氣。學生朱彬見狀不好,掙扎著拔掉自己的氧氣管,想要換給鐘老師。

誰知鐘揚一把推開了他的手,無力地一笑:“別動,快點插回去……”

那一夜,沒有人知道他是怎么熬過去的。等到第二天朝陽升起,鐘揚又強撐著和學生們踏上了盤點“家底”的征程。

盤點“家底”,更要啃下難啃的“硬骨頭”。

西藏有1000多種特有植物,光核桃就是其中一種。為了采集這種種子,鐘揚和團隊收集了8000個桃子,裝了兩大麻袋,運回拉薩的實驗室。

光核桃又酸又澀殼又硬,怎么把桃核取出來成了大問題。

最后,鐘揚愣是讓所有路過的老師、學生,每個人必須嘗7顆。

“為什么嘗7顆呢?我研究發現,如果超過了10顆,很多同志肯定一輩子都不想再見我了。光核桃確實難啃,藏族朋友一邊吃,一邊呸呸呸,然后很認真地說,這個東西不能吃。可是我們必須這樣把它吃完。”

光吃完還不夠,鐘揚和團隊還需要把吃剩的核刷干凈、用布擦干、晾干,才算大功告成。

無法想象的苦,卻總有更驚人的毅力去克服。

無數個野外的清晨,鐘揚嘴唇凍得發紫,還要忍著身體不適給學生做早飯,“你們年輕,要多睡會兒”;早晨6點出門采集種子,到了晚飯時間還沒吃上飯,最后只見鐘揚帶頭從地里刨開土,抓起蘿卜混著泥巴往嘴里送,一邊嚼一邊說:“純天然的東西,好吃”;行程中必備的干糧是一種“死面餅子”,因為難消化,才頂餓!

太熾熱的愛,往往伴隨著更刻骨銘心的痛。

鐘揚不是不知道高原反應的厲害。

西藏種質資源庫主任扎西次仁說:“鐘老師當時到了藏大,什么都沒說,就是帶著我們一起去野外考察。他血壓高,剛到西藏時高原反應特別厲害,頭暈、惡心、無力、腹瀉,但他從不抱怨。每天清晨出門,為了把包里的空間盡量省下來裝采樣,他只帶最簡單的東西。”

兩個面包、一袋榨菜、一瓶礦泉水,就是這簡陋的“老三樣”伴隨鐘揚走過了16個年頭的跋涉——

鐘揚團隊采集的高原香柏,已從中提取出抗癌成分,并通過美國藥學會認證;

鐘揚團隊率先尋獲的擬南芥已無償提供給全球科研機構,為全球植物學研究提供了支持;

鐘揚帶著學生扎西次仁花了整整三年時間,將位于青藏高原的全世界僅存的3萬多棵巨柏登記在冊。

鐘揚曾說:“在仰望星空的同時,千萬不要忘了腳踏實地,因為世界上的很多偉大都是熬出來的。”

在復旦大學鐘揚的工作間里,大量報紙中夾存著他和團隊從各地采集的待整理植物標本(新華社記者 2018年1月24日 劉穎/攝)

“在艱苦環境下生長起來的植物才有韌性,生長得慢,卻剛直遒勁。”——他是西藏學科“神話”推動者,但無限拉伸的皮筋竟也有它的極限

“我開始感受到身體內密密流淌的鮮血……”

“情況突然發生了變化。不知為什么,我的右腿像灌了鉛一樣沉重。夾菜的右手只握住了一只筷子,而另一只筷子卻掉在了地上。”

2015年5月2日晚,51歲生日這天,一向精神抖擻的鐘揚倒下了,在意識模糊的瞬間,世界在周身無止境地旋轉,他被緊急送往上海長海醫院。

時鐘回撥到2001年,雪域高原上的西藏大學。

彼時,鐘揚自主來到西藏做植物學科研,卻發現西藏大學的植物學專業的“三個沒有”:沒有教授、老師沒有博士學位、申請課題沒有基礎。

西藏大學的老師們也并不看好鐘揚:他一個從上海來的“養尊處優”的教授,就能讓西藏大學的科研改頭換面?

但他們沒想到的是,鐘揚跟他們想的“不一樣”,他堅守下來,扎根高原,這一堅守就是整整16年。

在復旦大學,他除了擔負著生命科學學院的授課任務之外,作為研究生院院長,還擔負著研究生院的管理工作。院辦老師說,用“車水馬龍”形容鐘老師的辦公室一點不為過:“從早到晚不停有老師和學生找他,我們只好規定每人限時15分鐘。”

就是在這樣本身已經很不夠用的時間里,鐘揚硬是給自己安排出一份24小時的“狂人”日程表:

21:30,從上海飛往成都,住機場附近;第二天清晨6:00飛赴拉薩,直奔野外采樣;結束后,17:00至19:45,審閱論文;20:00至22:00,為西藏大學理學院本科生答疑解惑;22:45至凌晨4:00,與青年學者討論科考和論文;7:00,從西藏大學出發,再次奔赴野外……

要知道,即便是西藏當地人,由于高原缺氧,睡得不深、半夜易醒,往往要睡夠八九個小時才有精神能工作,可鐘揚卻說:“我在這里能睡四個小時,已經很奢侈了……”

他多少年如一日每天堅持工作20個小時,為了節省時間,用五分鐘解決一頓盒飯,開會間隙抓緊時間打個盹,他“壓榨”著自己的生命,用“負重前行”換來了無數個“第一”:

他指導西藏大學申請到歷史上第一個國家自然科學基金項目、第一個生態學博士點,幫助西藏大學培養出第一位植物學博士,將西藏大學的生態學科帶入了國家“雙一流”建設學科行列……

拉瓊知道這些成績背后的艱辛:“過去,我們大家都覺得國家項目對我們來說就是‘神話’,但是鐘老師這些年帶領我們一步步走近‘神話’,還把‘神話’變成了現實。”

鐘揚曾把自己比作裸子植物,像青松翠柏,因為他知道,在艱苦環境下生長起來的植物才有韌性,生長得慢,卻剛直遒勁。

鐘揚的身體開始發出一次又一次預警。

2015年5月2日夜,上海長海醫院診斷結果出來:腦溢血。

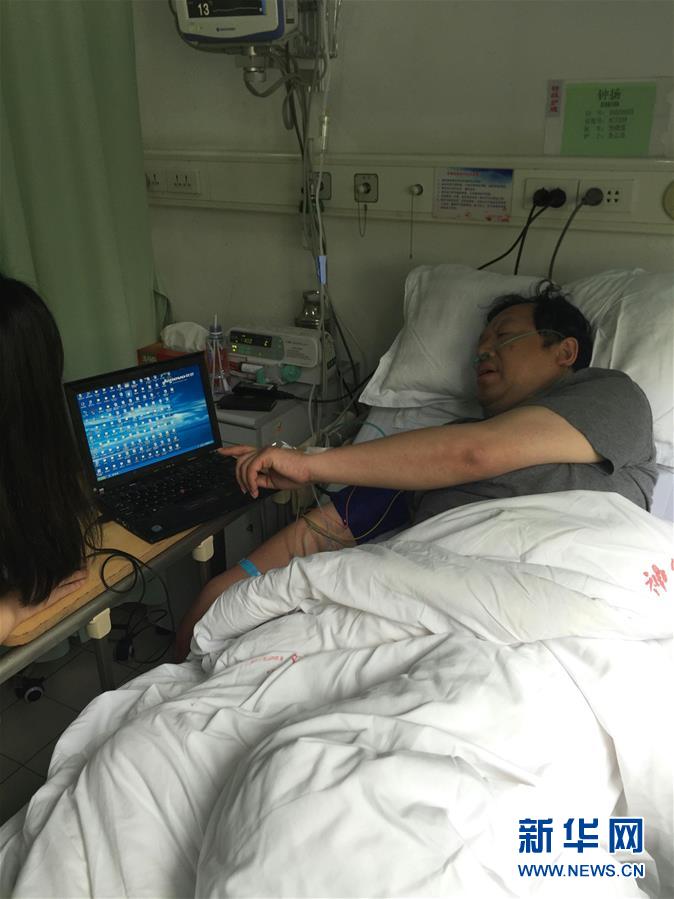

搶救后的第三天,鐘揚還沒有度過危險期,仍舊在重癥監護室觀察,可他滿腦子全是工作的事兒。正好復旦大學生命科學學院教師趙佳媛來看他,他就讓她打開電腦,口述寫下他對援藏的思考交給黨組織。他提出對建設西藏生態安全屏障的建議,認為“建立高端人才隊伍極端重要”。

趙佳媛一邊記錄,眼淚一邊止不住地往下流。在學生們心目中,鐘老師就像是一條可以無限拉伸的皮筋,然而他們絕沒有想到,這條皮筋竟然也有它的極限!

2015年5月15日下午,術后不到半個月,鐘揚奇跡般地重新投入工作,而此時半身不遂的他甚至連午餐盒都無法打開。醫生看著他離開的背影嘆了一口氣:長期的高原生活、過高的工作強度、嚴重不足的睡眠,使鐘揚出現心臟肥大、血管脆弱等種種癥狀,每分鐘心跳只有40多下。

醫生對他下了三個禁令:不再喝酒、不坐飛機、緩去西藏。

沒想到,才過一年,他不顧醫生告誡,再次走上高原路:“我把酒戒了,就是戒不了西藏啊!”

2016年6月,拉瓊在西藏大學又見到了鐘揚。

拉瓊眼前站著的,是一位虛弱的人,在烈日暴曬下,眉頭緊鎖、吃力喘息、走路緩慢,身上穿的還是29塊錢買的那條牛仔褲。

這一次來,還是為了西藏大學生態學學科建設的事情。“西藏的事情總要有人去做。”

幾乎所有人都認為,經過這次大病,鐘揚會放慢工作的腳步。可是此時此刻人們發現,他不僅沒有放慢,反而還“變本加厲”!

復旦大學生命科學學院副教授南蓬懂他:“他希望老天再給他十年,讓他把西藏的人才梯隊真正帶起來。”

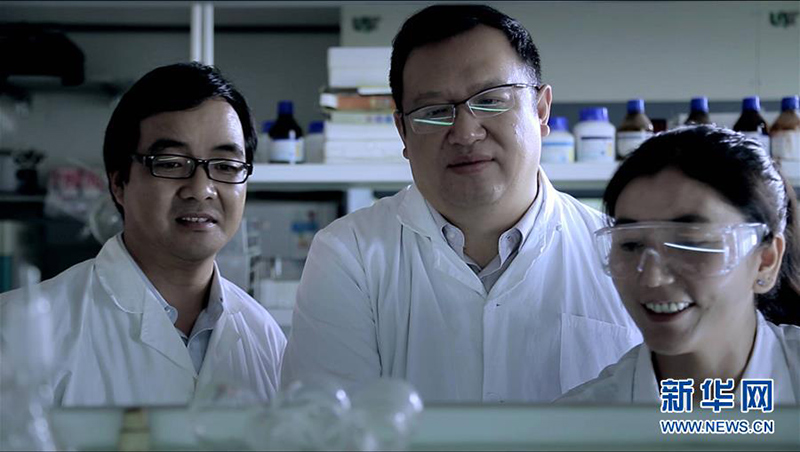

鐘揚在復旦大學講課(新華社發 2014年5月5日攝)

“世界上有多少玲瓏的花兒,出沒于雕梁畫棟;唯有那孤傲的藏波羅花,在高山礫石間綻放 ”——化作千萬藏波羅花,人們讀懂“鐘揚精神”的永恒追求

2017年9月29日,最后送別的日子到了。

復旦大學校園里掛著懷念鐘揚的橫幅:“留下的每一粒種子都會在未來生根發芽。”

銀川的遺體告別會會場內外擺滿700多個花圈,變成了花的海洋。

生前同事和合作伙伴趕來了,數十所高校的老師趕來了,還有很多中小學生和家長也趕來了,其中很多人只是聽過他的一場報告。

“我突然感覺到,我對他的了解真的太少了。”復旦大學研究生院副院長楊長江發現,鐘院長十幾年來為援藏、為科普的太多奉獻從不曾宣之于口。

和鐘揚教授只有一面之緣的西藏大學財經學院副書記旺宗聽到鐘揚離去的消息嚎啕大哭:怎么這么好的一個人就這么走了?

鐘揚的老母親默默飲泣:“他是為國家做事的人,讓他去,就讓他去……”

老父親對治喪小組提出了家屬唯一的“要求”:“希望在悼詞里寫上:鐘揚是優秀的共產黨員!”

最讓妻子張曉艷遺憾的,是家里最新的一張“全家福”,已被12年的歲月磨出泛黃的濾鏡。

“鐘揚追求的始終是人類、是國家、是科學、是教育。他的追求里有無數的別人,唯獨沒有他自己。”金力說。

“我是一個在紅旗下長大、受黨教育培養多年的青年科技工作者。在學生時代,我就向往加入中國共產黨。今天,我對中國共產黨更加堅定不移。我愿為黨工作,為革命事業奮斗終生。”

20多年前,鐘揚在入黨志愿書上寫下這樣的志愿,這個莊嚴承諾從此伴隨他一生。

20多年來,鐘揚半生跋涉,半生凄苦,陪在他身邊的,仍舊是背包里的“老三樣”,仍舊是那條沾滿泥漿的牛仔褲。

為什么,他身上患有多種高原病,每分鐘心跳40多下,醫生嚴禁他坐飛機、進藏,可他卻越著急、越拼命,飽嘗病痛折磨之時,滿腔熱血奉獻邊疆,一顆初心仍然滾燙?

鐘揚知道,再進藏可能是死路一條,但他戒不掉、放不下、忘不了,因為那是他一顆科學初心的“癮”!

沒有人能勸住他,因為他早已下定決心:“共產黨員,就要敢于成為先鋒者,也要甘于成為奉獻者!”

為什么,他已是863生物和醫藥技術主題專家組的大專家,他18年前編寫的教材至今仍被奉為經典,他的眾多科研成果蜚聲國際,而他卻16年如一日投身雪域高原的蒼茫天地、投身基礎學科的教學與科普?

鐘揚說,這是高山雪蓮帶給他的啟示:當一個物種要拓展其疆域而必須迎接惡劣環境挑戰的時候,總是需要一些先鋒者犧牲個體優勢,以換取整個群體新的生存和發展!

“一代人有一代人的精神和使命。”復旦大學生命科學學院教授陳家寬說,我們國家從富起來到強起來,需要有一批這樣的科學家無私奉獻,需要有一批這樣的共產黨員負重前行。

上世紀90年代初,鐘揚與張曉艷分赴美國做訪問學者和留學。當時選擇回國的人不多,但鐘揚夫婦從沒糾結過這個問題。回國時,別人帶回來的多是國內稀缺的彩電、冰箱等家電,鐘揚卻自掏腰包帶回了搞科研用的電腦、打印機和復印機。

張曉艷回憶說:“我們一起去提貨的時候,海關都不相信,怎么可能有人用自己省吃儉用節省下來的錢給公家買設備?”但這就是鐘揚,他頭腦里永遠想的是,我應該為組織、為國家做些什么。

剛來到西藏大學的時候,鐘揚發現西藏大學教師申報國家項目沒經驗、不敢報、沒人報,他二話不說,就拿來老師們的申請書上手修改,還提供申報補助每人2000元,用于支付申報過程中產生的費用。

有人估算,十多年來,鐘揚自掏腰包給西藏大學師生的扶持,加起來至少有幾十萬元。而在他去世后,同事幫他的家人一起整理遺物,發現他的衣物少得可憐,沒有羊毛衫,沒有羽絨衫,牛仔褲仍是那件磨得不成樣子的29元地攤貨!

鐘揚很喜歡藏波羅花,它越是在環境惡劣的地方,生命力越強。在他培養的首位藏族植物學博士生扎西次仁完成論文時,鐘揚唱了一首西藏民歌:

“世界上有多少玲瓏的花兒,

出沒于雕梁畫棟;

唯有那孤傲的藏波羅花,

在高山礫石間綻放……”

“我想帶出一批博士生團隊,讓西藏形成人才培養的造血機制。100年后我肯定不在這個世界上了,但我的學生們在,他們早晚有一天會發現那顆改變我們國家命運的種子。”

鐘揚走了,留給妻子張曉艷的,是4位八旬老人和一對正上中學的雙胞胎兒子。還是因為對種子的愛,鐘揚為雙胞胎兒子取名“云杉”和“云實”,一個是裸子植物,一個是被子植物。

張曉艷和老人商量后,做了一個出乎人們意料的決定:把138萬元車禍賠償金全部捐出,發起成立“復旦大學鐘揚教授基金”,用于獎勵滬藏兩地優秀師生。

在張曉艷眼中,設立這個基金,“也是為鐘揚完成他最大的心愿……”(新華社記者 陳芳 陳聰 吳振東)

鐘揚在復旦大學的實驗室工作(2012年資料照片 新華社發)

鐘揚教授在病房與同事交接工作(2015年資料照片 新華社發 復旦大學/供)

這是掛在復旦大學校園里懷念鐘揚的橫幅(2017年9月26日攝 新華社發)